偏ったリノベーション計画の落とし穴

リノベーションは、住まいをより快適で機能的にするための重要なステップです。しかし、計画段階で特定の要素に偏った判断をしてしまうと、期待した効果が得られないばかりか、思わぬトラブルを招くこともあります。例えば、デザイン性を重視するあまり、実用性や予算を無視した結果、生活しづらい空間になってしまうケースも少なくありません。この記事では、リノベーション計画における偏りが引き起こす落とし穴と、それを回避するためのポイントについて詳しく解説します。バランスの取れたリノベーションを実現し、理想の住まいを手に入れるための参考にしてください。

リノベーション計画における偏りは、思わぬ落とし穴となり得ます。デザイン、コスト、トレンドなど、特定の要素に偏らず、バランスの取れた計画を立てることが成功の鍵です。本記事を参考に、理想の住まいづくりを進めてください。

リノベーション計画で陥りがちな偏りとその影響

デザイン重視の落とし穴

・実用性の欠如

リノベーションで特に目を引くのが「見た目」や「デザイン性」です。SNSや雑誌で見たスタイリッシュな内装を取り入れたくなる気持ちは当然ですが、デザインばかりを優先すると、実際の生活に合わない空間が生まれてしまうことがあります。例えば、壁一面に設けたオープンシェルフはおしゃれですが、ホコリが溜まりやすく掃除が大変になるケースも。キッチンや洗面台など、使いやすさを犠牲にした美しいデザインは、日常生活のストレス要因になる可能性があるため注意が必要です。

・メンテナンス性の低下

見た目を重視して選んだ素材や設備が、実はメンテナンスに手間がかかるというケースもよくあります。例えば、天然素材のフローリングや珪藻土の壁は高級感があり人気ですが、水濡れや摩耗に弱く、定期的な手入れが求められます。また、装飾の多い照明やモールディングも、埃がたまりやすく、掃除が難しいという点ではデメリットとなり得ます。リノベーションでは「美しい」だけでなく「長く快適に使える」かどうかも判断基準にすることが重要です。

コスト優先のリスク

・品質の低下

リノベーションで予算を抑えたいというのは誰もが思うことですが、過度にコストを優先してしまうと、建材や施工の「質」が犠牲になる可能性があります。たとえば、安価なフローリング材やクロスを使うことで初期費用は下がりますが、すぐに剥がれたり傷んだりして、結局短期間での再リノベーションが必要になることも。安く抑えたはずが、結果的にコストがかさむ「安物買いの銭失い」になってしまっては本末転倒です。

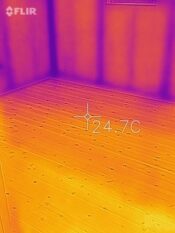

・将来的な追加費用

初期費用を削減するために断熱材や設備のグレードを落とす選択をすると、将来的な「光熱費」や「修繕費」が膨らむリスクがあります。たとえば、断熱性能の低い窓を使った結果、冷暖房効率が悪くなり、毎月の電気代がかさむことに。また、安価な水回り設備を選んでしまうと、数年で水漏れや故障が発生し、高額な修繕費用が必要になることもあります。「今の出費」だけでなく、「未来のコスト」も見据えて選ぶことが重要です。

コストを意識するのは大切ですが、目先の金額だけで判断するのではなく、「品質」や「耐久性」を含めた長期的視点を持つことがリノベーション成功の鍵です。

最新トレンドへの過度な追従

・流行遅れのリスク

インテリアや建材の世界には常に「流行」があります。たとえば、コンクリート打ちっぱなしの無機質なデザインや、アイアンフレームを使ったインダストリアル風の内装など、近年人気のスタイルが多くあります。しかし、流行は移ろいやすく、数年経てば「時代遅れ」と感じられる可能性も高いです。将来的に売却や賃貸を考える場合、流行りに寄りすぎたデザインは買い手・借り手の好みに合わず、資産価値の低下を招くこともあります。

・個人の好みとの不一致

「おしゃれだから」「SNSでよく見るから」といった理由で流行のデザインを選んでも、実際に暮らしてみると自分たちのライフスタイルに合わないと感じるケースがあります。たとえば、モノトーンで統一された無機質な空間が、思った以上に落ち着かず居心地が悪いと感じる人もいます。また、家族構成や生活習慣によっては、流行の間取りが不便に感じることも。リノベーションは「暮らしやすさ」が第一。流行を取り入れる際は、自分たちの価値観や生活に本当に合うかどうか、しっかり見極めることが大切です。

トレンドの取り入れ方を間違えると、後悔につながりかねません。リノベーションは「今の自分たちに合う」ことを軸に、必要に応じて流行を部分的に取り入れる柔軟さが成功のカギとなります。

バランスの取れたリノベーション計画の立て方

優先順位の明確化

・家族のニーズの把握

リノベーションは家族全員がより快適に暮らすための大切なプロジェクトです。まず大切なのは、「誰が」「どんな目的で」リノベーションを望んでいるのかを明確にすること。たとえば、小さな子どもがいる家庭なら、安全性や掃除のしやすさが重要ですし、在宅ワークをする方がいれば、静かなワークスペースが求められるかもしれません。家族構成やライフスタイルに合わせて、優先順位を明確にすることで、無駄な工事や後悔のない選択がしやすくなります。

・生活スタイルの再確認

日々の生活で何にストレスを感じているかをリストアップしてみるのも有効です。例えば、「収納が足りない」「動線が悪い」「冬が寒い」など、実際の困りごとを可視化することで、本当に必要なリノベーション内容が見えてきます。また、将来のライフプラン(子どもの独立や老後の暮らし)も視野に入れておくことで、短期的ではなく長期的な満足度を得られるリノベーションにつながります。

このように、家族の声と生活実態をしっかりと把握した上で優先順位を整理することが、リノベーション成功の第一歩です。

予算と品質のバランス

コストパフォーマンスの高い選択

限られた予算の中で理想のリノベーションを実現するには、「価格」だけでなく「価値」に注目する視点が不可欠です。たとえば、壁材一つ取っても、高価な輸入クロスを使わなくても、国内メーカーの機能性クロス(防臭・防カビ・抗菌など)なら費用を抑えつつ快適性を高めることができます。また、フルリノベーションではなく部分的な改修やリフォーム対象の優先順位を決めることで、満足度とコストのバランスを取りやすくなります。

・長期的視点での投資

リノベーションは短期間だけ使うものではありません。10年、20年と使い続ける空間に対して「初期費用を抑えること」が最優先になってしまうと、後々追加の補修やリノベーションが必要になり、結果的に高くつくことがあります。たとえば、断熱性能の高い窓や高効率な給湯器などは初期コストがやや高くても、光熱費の削減効果が長年にわたって続くため、トータルでは「お得」になることもあります。「今」だけではなく「未来の支出」も含めて予算を検討しましょう。

予算と品質のバランスを取るには、必要なところにはしっかりお金をかけ、抑えるべきところは無理なく抑えるという、柔軟かつ戦略的な視点が求められます。次は「デザインと機能性の調和」についてご紹介します。

デザインと機能性の調和

・美しさと使いやすさの両立

理想の住まいを実現するうえで、デザイン性はとても大切です。しかし、デザインがどれだけ美しくても、使いにくければ日々のストレスにつながります。たとえば、見た目がすっきりしていても収納スペースが足りなければ生活感が出てしまいますし、照明がムーディーすぎると、手元が暗くて料理や読書に不便です。美しさと機能性の「ちょうどいいバランス」を意識することで、長く快適に住める空間になります。

・将来のライフステージの考慮

デザインを検討する際は、今の好みだけでなく「10年後」「20年後」も想像しておくことが重要です。たとえば、子どもが巣立った後の夫婦2人の暮らし、あるいは高齢期を迎えたときの動線や安全性まで配慮したデザインを採り入れておくことで、住み替えや再リノベーションの必要を減らすことができます。バリアフリー仕様のトイレや引き戸の採用など、デザインと将来性の両方を見据えた選択が望まれます。

専門家との連携による偏りの回避

建築士やデザイナーの活用

・プロの視点でのアドバイス

素人では見落としがちなポイントも、建築士やインテリアデザイナーなどの専門家なら的確に判断してくれます。たとえば、動線設計の最適化や採光の工夫、構造的な制約の回避など、プロだからこそ気づける視点があります。また、住まい全体のバランスを取りながら、希望を現実的に落とし込む提案もしてくれるため、リノベーションに偏りが生まれるのを防ぐことができます。

・最新情報の提供

専門家は、建材や設備の最新情報に常にアンテナを張っており、一般には知られていない新技術や高コスパの製品なども提案してくれることがあります。たとえば、断熱性能の高い新素材や、空間を広く見せる視覚効果のあるデザインなど、時代に合った“賢い選択”を導いてくれる存在です。特に省エネ設備や補助金の活用に関しては、プロの知見が費用面の節約にもつながります。

「自分たちだけで考える」ことには限界があります。プロの知識と経験をうまく借りることで、より完成度の高いリノベーションが実現できます。

複数の意見を取り入れる

・多角的な視点の重要性

リノベーションに関する判断を一人で進めてしまうと、どうしても視野が狭くなりがちです。たとえば、「自分はこのデザインが好きだから」「この会社の見積もりが一番安かったから」といった理由だけで即決すると、後になって「もっと良い選択肢があったかも…」と後悔するケースもあります。家族や第三者の意見を取り入れることで、自分では気づかなかったメリット・デメリットが見えてきます。違う視点を持つことで、より現実的でバランスの取れた計画につながります。

・意思決定の質の向上

複数の意見を聞くことは、単に情報量を増やすだけでなく、最終的な意思決定の「質」を高める効果があります。たとえば、同じリノベーション内容でも業者によって提案の仕方や施工方法が異なるため、比較することで最も納得できるプランを選ぶことができます。また、夫婦間や家族間でも意見交換を重ねることで「みんなが納得できるリノベーション」に近づくことができます。これは住まいへの満足度を大きく左右する重要なポイントです。

リフォームの成功には“独りよがり”を避け、さまざまな視点からの意見を柔軟に取り入れる姿勢が欠かせません。

Q&A

Q1. リノベーションで最も陥りやすい偏りとは何ですか?

A.多くの方が「見た目の美しさ(デザイン)」に偏りがちです。SNSや雑誌で見たオシャレなインテリアに影響されて選んでも、実際の生活には合わない場合があります。実用性やメンテナンス性も含めて検討することが重要です。

Q2. 予算が限られている場合、どこを重視すればよいですか?

A.まずは家族の生活に直結する部分(断熱性能、動線、収納など)に予算を優先配分し、装飾的な要素は後回しにすると効果的です。また、長期的なコストパフォーマンスを考え、耐久性のある設備や建材を選ぶのが理想的です。

Q3. 流行のデザインを取り入れるのはNGですか?

A.流行を取り入れること自体は悪くありませんが、「自分たちに合うか」「10年後も快適に感じるか」を基準に取り入れるのがポイントです。全体を流行で統一するより、部分的に採用することで調和が取れます。

Q4. 専門家に相談するメリットは?

A.プロは構造や法規、最新設備などに精通しており、素人では気づけない部分まで配慮して提案してくれます。また、第三者の視点を加えることで、判断の偏りや見落としを防ぐ効果もあります。

Q5. 家族内で意見が合わないときはどうしたらいいですか?

A.全員の希望をリストアップし、優先順位を付ける話し合いの場を設けましょう。プロの第三者(建築士や施工会社)を交えて話すことで、客観的な視点で整理ができ、円満に方向性を定めやすくなります。

まとめ

リノベーションは住まいをより快適で自分たちらしい空間へと変える大きなチャンスです。しかし、デザインやコスト、流行など一つの要素に偏った判断をしてしまうと、その後の暮らしに不満や後悔を残してしまう可能性があります。本記事では、よくある偏りの落とし穴とその回避方法について詳しく解説してきました。(多分。。。)

リノベーションで失敗しないためには、以下のポイントが大切です。

- デザインだけでなく、実用性やメンテナンス性も重視する

- コストを抑えつつも、品質や将来的なランニングコストに配慮する

- トレンドに流されすぎず、自分たちのライフスタイルに合う選択をする

- 家族全体のニーズを整理し、優先順位を明確にする

- 専門家の意見や複数の視点を取り入れて計画を練る

これらを意識することで、バランスの取れた理想の住まいを実現することができるでしょう。リノベーションは単なる「修繕」ではなく、未来の暮らしをデザインするプロジェクトです。ぜひ時間をかけてじっくりと計画を練り、満足度の高いリノベーションを成功させてください。