ローコスト住宅って将来的にもローコスト?

ローコスト住宅の定義と特徴

ローコスト住宅とは、建築費用を大幅に抑えた住宅のことを指します。多くの場合、本体価格が1,000万円台から提示され、予算に限りがある方や、住宅ローンの負担を少なくしたい方にとって非常に魅力的な選択肢です。

ただし、「安い」には必ず理由があります。ローコスト住宅では、設計や建材、設備のグレードを最低限に抑えることでコストダウンが図られています。そのため、一般的な注文住宅に比べて、標準装備が簡素化されている点が特徴です。

また、仕様が規格化されており、間取りや外観の自由度は限定的な場合があります。「注文住宅」と言っても、実質的にはセミオーダーのような形式で進められることが多いです。設備を追加・変更する場合はオプション費用が発生するため、注意が必要です。

ローコスト住宅は、コストを抑えたい方やセカンドハウスとしての活用には非常に適していますが、長期的な快適性や性能、メンテナンス性を重視する方には、事前の情報収集と比較検討が欠かせません。

一般住宅との価格差の背景

ローコスト住宅と一般的な注文住宅との間には、数百万円単位の価格差が生じることもあります。その背景には、さまざまなコスト削減の工夫が存在します。

まず代表的なのが設計の規格化です。自由設計ではなく、あらかじめ用意された間取りプランを選ぶ「パターンオーダー式」にすることで、設計コストや打ち合わせ回数を削減しています。

さらに、建材や設備機器は大量仕入れによりコストダウンが実現されており、見た目は同じでもグレードの低い製品が使われていることも少なくありません。また、広告宣伝費や営業人件費も最小限に抑えることで、販売コストも削られています。

他にも、建築工期を短縮するために工事工程を効率化したり、職人の人数を減らすなどの工夫がされており、これらすべてが価格の差として反映されています。

つまり、ローコスト住宅の「安さ」には合理的な理由があるということを理解した上で、自分たちにとって必要な品質や性能を見極めることが大切です。

コストを削る主要ポイント

ローコスト住宅の低価格の実現には、明確なコスト削減の工夫があります。特に大きなポイントは、間取りや仕様のパターン化です。これは設計の自由度をある程度制限する代わりに、設計費用や施工手間を削減する手法です。

例えば、キッチンや浴室などの配置を固定し、複数の現場で同じ資材・同じ工程を使うことで、作業効率を上げています。これにより、工期も短縮され、全体の建築費を抑えることができます。

また、建材や設備は大量発注で仕入れコストを圧縮。安価で流通量の多い標準仕様を採用することで、資材費を大きく節約しています。

さらに、人件費の面でも調整が行われており、経験年数が浅い職人や下請け業者を活用することで、施工コストを抑えているケースもあります。ただしその分、施工の質にばらつきが出る可能性もあるため注意が必要です。

このように、ローコスト住宅は徹底した効率化と合理化によって低価格を実現しているため、その仕組みを理解した上での選択が求められます。

価格に含まれない費用とは

ローコスト住宅の広告では「本体価格1,000万円台」といった魅力的な価格が大きく打ち出されますが、実際の支払総額はそれだけでは済まないことが多いです。その理由は、本体価格に含まれていない費用が多数存在するからです。

例えば、地盤調査・地盤改良費。土地によっては地盤の補強が必要となり、数十万円〜100万円以上の追加費用が発生します。これは契約後に発覚するケースも多く、予算に影響を与えるポイントです。また、外構工事(駐車場・フェンス・アプローチなど)や、照明・カーテン・網戸などの付帯設備もオプション扱いになっていることがあります。これらは日常生活に欠かせないものでありながら、価格表には含まれていないことが一般的です。

さらに、登記費用・火災保険料・住宅ローン手数料といった諸費用もすべて別途必要になります。これらの費用は合わせて100万円以上になることも多く、見落としがちです。

つまり、提示されている価格はあくまで「最低限の建物本体のみ」であり、暮らし始めるためにはさらに多くの費用が必要ということを認識したうえで、全体の予算計画を立てることが大切です。

どんな人に向いているか

ローコスト住宅は、「とにかく予算を抑えたい」「住宅ローンの負担を軽くしたい」といったニーズを持つ方にとって、非常に魅力的な選択肢です。特に、若年層の初めてのマイホーム購入や、セカンドハウス・老後の住み替えを考える方には適している傾向があります。

また、シンプルな暮らしを好むミニマリストや、「家に贅沢さよりも機能性を重視する」という考え方の方にとっても、有効な選択肢となり得ます。間取りや設備に大きなこだわりがないのであれば、十分満足できる住まいになるでしょう。

一方で、自由設計でのこだわり住宅を目指したい方や、断熱性能・耐震性能・設備グレードなどを重視する方にとっては、物足りなさや妥協点が多くなる可能性があります。そのため、自分たちが家に求める価値を明確にしておくことが重要です。

ローコスト住宅を選ぶ際には、「価格重視」だけでなく、生活スタイル・将来的なライフプランとの相性も見極めておくことが、後悔しない選択につながります。

「必要十分な住まいでいい」という方にとっては、非常にコストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。

標準仕様の内容に注意

ローコスト住宅の「標準仕様」には注意が必要です。見た目には魅力的な価格が提示されていても、その内容がどこまで含まれているかをしっかり確認することが非常に重要です。

たとえば、収納スペースが極端に少なかったり、断熱材が簡易なものだったりと、最低限の機能だけを備えているケースが多くあります。「標準だから安心」と思い込むのは危険で、実際の暮らしでは不足を感じる可能性が高いのです。

キッチンや洗面台などの設備も、メーカー製品でありながらも廉価版モデルが採用されていることが一般的です。ショールームで見た設備とは異なり、細かな機能が省かれていることがあります。また、コンセントの数や位置、窓の大きさなど、細かい部分にコスト削減の工夫がされている場合も多く、契約前には図面や仕様書を確認し、「これで本当に生活できるか」を具体的にイメージすることが大切です。

標準仕様に満足できない場合は、当然オプション費用が発生します。初期の価格だけで判断せず、生活に必要な仕様を満たすための総費用を把握した上で、冷静に判断しましょう。

オプション費用の実態

ローコスト住宅の最大の落とし穴のひとつが、「オプション費用の積み上がり」です。広告に記載された価格は、あくまで「最低限の仕様」の本体価格であり、実際の暮らしに必要な設備や機能は多くがオプション扱いとなっています。

たとえば、キッチンのグレードアップ、洗面台の収納増設、IHコンロや食洗機の追加などは、多くのケースで追加料金が必要になります。それぞれ数万円〜十数万円かかり、合計すると100万円を超えることも珍しくありません。

また、網戸・カーテンレール・玄関収納・エアコン用のコンセントなど、通常は標準と思われがちな設備が除外されている場合も多く、ひとつひとつがオプションです。オプション費用は事前に明細を確認し、必要なもの・不要なものを自分たちの暮らしに照らし合わせて判断することが重要です。曖昧なまま契約してしまうと、後から「こんなにかかるとは思わなかった」と後悔することになりかねません。

見積書を細部まで精査し、口頭での説明だけでなく書面で残すことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。価格のカラクリを知ることが、賢い家づくりへの第一歩です。

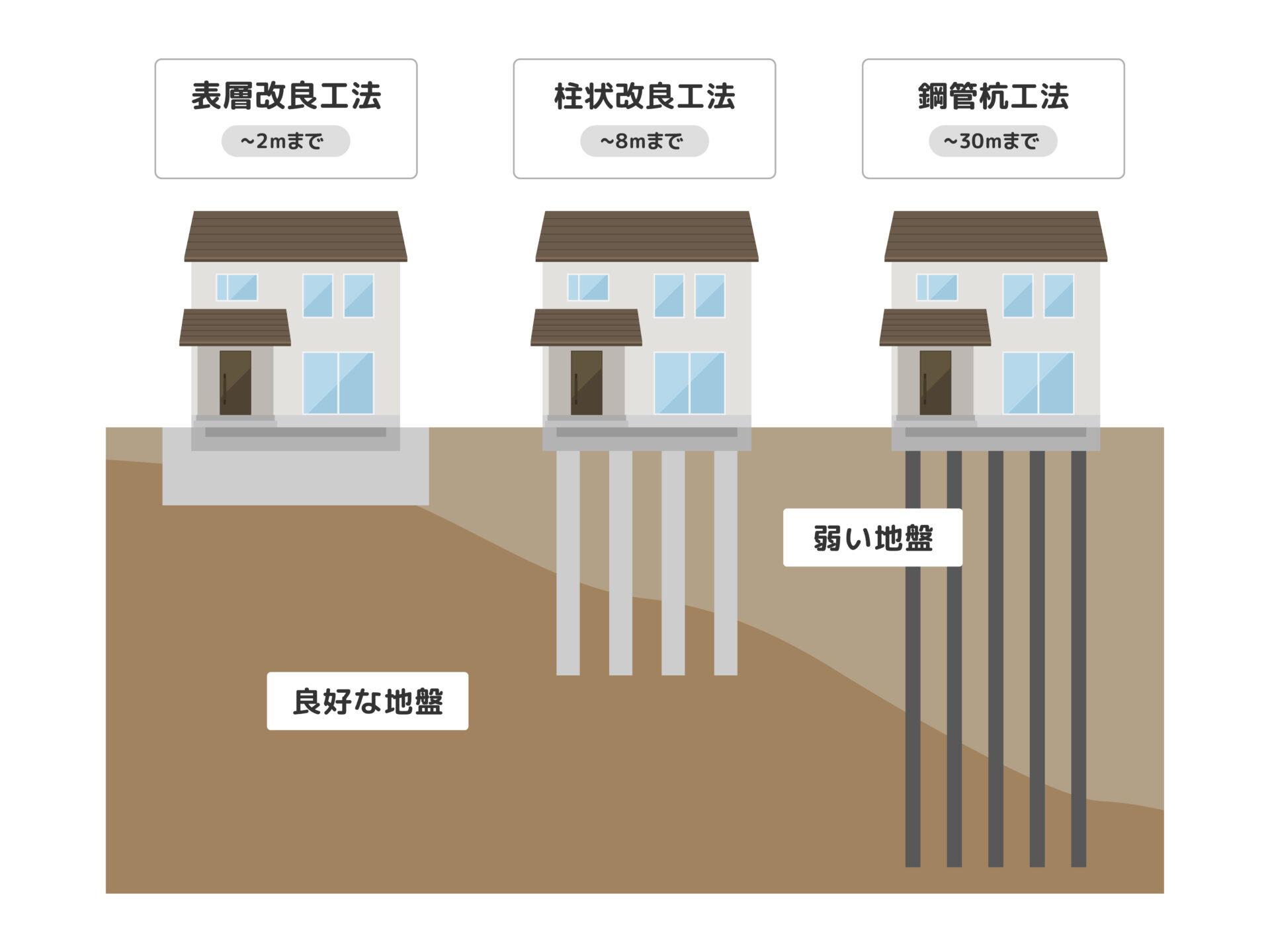

地盤改良や外構工事の有無

ローコスト住宅の価格表示には、地盤改良費や外構工事費が含まれていないことが多く、これが予算オーバーの原因となりやすいポイントです。見積書を見る際は、「付帯工事費」の有無を必ず確認しましょう。

まず、地盤調査の結果によっては改良工事が必要になる場合があり、その費用は数十万円から100万円以上に及ぶこともあります。これは建築後ではなく、契約後・着工前に判明することが多く、想定外の出費となる可能性があります。

また、外構工事(駐車場・フェンス・門柱・アプローチなど)は、実際の生活に欠かせない要素であるにもかかわらず、「別途工事」とされることが一般的です。これらの費用だけでも、50万円〜150万円前後かかることがあります。

さらに、雨水排水や境界フェンスなど、地域や土地の条件によって追加工事が必要になることもあります。これらは事前に確認しなければ見落としやすい費用です。

本体価格だけを見て安心せず、「実際に暮らせる状態にするまでにかかる費用の全体像」を把握することが、失敗しない家づくりの鍵となります。

設備グレードと性能面の差

ローコスト住宅では、建物の見た目は立派でも、実際の設備のグレードに差があることがよくあります。特にキッチンやトイレ、浴室などの水回り設備は、廉価グレードが標準仕様となっているケースが多く見受けられます。

たとえば、システムキッチンは同じメーカーのものでも、収納機能・耐久性・掃除のしやすさなどに大きな違いがあります。見た目は同じでも中身が異なる、いわば“似て非なるもの”が多いのです。

また、トイレや洗面台などもオート洗浄機能や節水機能が省かれている場合があり、長期的な快適性や光熱費への影響が出る可能性があります。これらのグレードアップは一つひとつは数万円程度でも、積み重なれば全体で100万円近くになることも。後からの変更が難しい部分も多いため、契約前にしっかり比較検討しておくことが重要です。

可能であればショールームで実物を確認し、自分たちにとって必要な機能を見極めることで、無駄な出費を防ぎつつ満足度の高い家づくりができます。

価格表示の“カラクリ”を知る

ローコスト住宅の広告でよく見かけるのが、「本体価格1,280万円」「坪単価◯万円〜」といったキャッチコピー。しかし、これらの数字には多くの費用が含まれていないため、そのまま信じて契約すると「想定外の出費」に直面する可能性があります。

まず「本体価格」とは、あくまで建物そのものだけの価格であり、地盤改良・外構工事・登記費用・各種保険・照明やカーテンなどの生活設備は別途費用となることが一般的です。

また、「坪単価◯万円〜」という表現にも注意が必要です。これは最も安価なグレードで最もシンプルなプランを選んだ場合の金額であり、実際に希望する間取りや設備にすると坪単価は大きく跳ね上がります。

さらに、広告に書かれていない工事内容が契約後に判明することもあります。地盤調査の結果次第で改良工事が必要になったり、法令により追加工事が必要になるケースも存在します。価格を正しく比較するには、「最終的にかかる総額」を見ることが大切です。安さに惹かれて飛びつかず、見積書の内訳をひとつひとつ丁寧に確認することが、後悔しない住宅購入への第一歩です。

断熱・気密性能の違い

ローコスト住宅では、断熱性能や気密性が最低限の仕様になっているケースが多く見られます。これにより、夏は暑く、冬は寒いという住み心地の悪さを感じやすくなる可能性があります。

断熱材に使われる素材や厚みは、コストを抑えるために削減されていることが多く、室内の温度が外気の影響を受けやすい状態になります。これは快適性の低下だけでなく、冷暖房費の増加という経済的負担にも直結します。また、気密性が低い住宅は、隙間風が入りやすく、冷暖房の効率も落ちるため、住んでからのストレスにつながることも。特に家の隅や床下など、普段見えない部分にこそ注意が必要です。

最近では、省エネ基準に対応した断熱性能を求める人が増えており、ZEH基準などをクリアしているかもチェックポイントの一つとなります。ローコスト住宅の中でも、性能表示制度を活用して性能を明示している会社もあるので、確認しておきましょう。

初期費用を抑える代わりに、住んだ後の光熱費や快適性に妥協していないか。これはローコスト住宅選びにおいて非常に大切な視点です。耐震性のチェックポイント

日本は地震大国であり、住宅の耐震性能は命と財産を守るための最重要項目です。しかしローコスト住宅では、コストを優先するあまり、耐震対策が最低限に抑えられているケースが存在します。

住宅の耐震性を客観的に示す指標として「耐震等級」があります。これは1〜3の等級で表され、等級1は建築基準法を満たす最低限のレベル、等級3は最も耐震性が高いとされています。ローコスト住宅の中には、耐震等級の明記がない、または等級1のみのケースも少なくありません。等級2以上を取得している住宅の方が、地震後の被害を最小限に抑えられるため安心です。

また、建築会社がどのような構造計算を行っているかも重要です。許容応力度計算や構造計算書の提出があるかを確認し、信頼できる設計・施工体制かどうかを見極める必要があります。耐震性能は後から変更できない最重要項目です。価格だけで判断せず、家族の安全を守るために必要な性能は確保されているか、必ずチェックしましょう。

建材の質と施工技術の影響

ローコスト住宅では、価格を抑えるために使用される建材のグレードが低い場合がある点に注意が必要です。見た目が似ていても、耐久性や仕上がりの質が大きく異なることがあります。

たとえば、床材が薄くて傷つきやすい、壁紙が剥がれやすい、窓の断熱性が低いなど、使用頻度の高い部分ほど差が出やすく、暮らし始めてから不満を感じやすいのです。さらに、重要なのが施工技術です。コスト削減のために、経験の浅い職人や、日雇いベースの職人を使っている場合もあり、仕上がりにバラつきやミスが出るリスクがあります。

施工不良によっては、床の傾きや建具のズレ、水漏れなど重大なトラブルにつながることもあるため、施工実績や現場見学、口コミなどを通じて施工会社の技術力を確認することが大切です。価格が安いからといって、品質まで妥協する必要はありません。素材と職人のレベルにこだわることで、ローコストでも満足度の高い住まいづくりは可能です。

短期的なメンテナンス頻度

ローコスト住宅は初期費用の安さが魅力ですが、その反面、建材や施工の質によりメンテナンスが早期に必要になる可能性があります。これは、結果的にランニングコストを押し上げる原因にもなります。

たとえば、外壁材が薄く、数年でひび割れが発生したり、屋根の塗装が早く劣化するなど、耐候性に不安があるケースも見受けられます。これらは見た目だけでなく、建物の防水性や構造にも影響を与える可能性があります。

また、配管や給湯器、換気設備といった生活インフラに関しても、安価な製品を使っていると故障や不具合が早く訪れるリスクがあります。修理・交換が必要になると、そのたびに数万円〜十数万円の出費が発生します。

これにより、「最初は安く建てたつもりが、5年・10年後に数十万円単位の修繕費がかかる」という状況に陥ることも珍しくありません。

目先のコストだけで判断せず、10年後・20年後の維持費まで見据えた家づくりをすることが、最終的な満足度とコストパフォーマンスの両立につながります。

住宅性能表示の有無

住宅の性能を客観的に比較するために活用できる制度が、「住宅性能表示制度」です。これは国が定めた評価基準に基づき、耐震性・断熱性・劣化対策・維持管理の容易性など、さまざまな項目を数値で評価する制度です。

しかし、ローコスト住宅ではこの住宅性能表示を取得していないケースが多く見受けられます。その理由は、申請や評価にかかる費用を削減するためです。

住宅性能表示がない場合、建物の性能が不透明であり、購入者自身が仕様書を読み込んだり、担当者に詳しく確認する必要があります。逆に、性能表示が明記されている住宅であれば、数値で性能を比較でき、安心感があります。また、性能表示の中には第三者機関の評価が含まれているため、施工会社側の主観によらない客観的な信頼性を得ることができるというメリットもあります。

長く安心して暮らせる家を選ぶためにも、住宅性能表示の有無は必ずチェックしましょう。表示がない場合には、同等の性能があるかどうかを別の方法で確認する必要があります。

保証期間と保証範囲

住宅を建てるうえで、アフターサービスの中核をなすのが「保証」です。ローコスト住宅では、保証期間が短い、または保証範囲が限定的であることが少なくありません。

たとえば、構造躯体や雨漏りに関する部分は法律で10年保証が義務付けられていますが、それ以外の設備や内装に関しては、わずか1年〜2年しか保証されないケースもあります。キッチン・トイレ・給湯器など、毎日使う設備こそ故障リスクが高いにもかかわらず、保証が切れた後に修理費用を自己負担しなければならないという事態は避けたいところです。

そのため、契約前に保証書やアフターサービス規約を確認し、「どこまで・どの期間保証されるのか」を明確にしておくことが重要です。特に「初期不良」や「施工ミス」に起因するトラブルへの対応範囲は要チェックです。

安心して長く住むためには、見えない部分の保証こそ重視しましょう。価格が安くても、手厚い保証がある住宅会社を選ぶことが、結果的にコストパフォーマンスを高める鍵となります。

定期点検の有無

住宅の不具合や劣化は、目に見える前に点検で早期発見することが重要です。そのために不可欠なのが「定期点検」です。しかし、ローコスト住宅ではこの定期点検が実施されない、もしくは有料オプションとなっていることがあります。

一般的には、引き渡し後1年・2年・5年・10年などのタイミングで無料点検を実施している住宅会社も多く、早期の不具合に気づいて対処できる体制が整っています。これがない場合、問題が表面化するまで放置されがちです。

点検項目には、外壁のひび割れ、屋根の防水状態、サッシや建具の動作確認などがあり、これらを定期的にチェックすることで、将来的な修繕費用を抑えることにもつながります。また、点検の有無だけでなく、「誰が点検を行うのか」「報告書はもらえるのか」などの運用内容も確認しておくと安心です。会社によっては、チェックが形骸化している場合もあります。

家を建てた後の安心感を左右するのがアフター点検の制度です。価格の安さに注目しすぎず、将来を見据えたサポート体制の有無をしっかり比較検討しましょう。

修繕・補修対応の実例

住宅に不具合が発生したとき、どれだけ迅速かつ丁寧に対応してもらえるかは、アフターサービスの品質を見極める大きなポイントです。ローコスト住宅を扱う一部の会社では、対応が遅い・連絡が取れない・補修が雑といったトラブルも報告されています。

たとえば、「ドアが閉まらない」「雨漏りがする」といった明らかな不具合が発生しても、問い合わせから修理までに1か月以上かかったというケースもあります。これは、サポート部門の人手不足や体制の不備が原因であることが多いです。さらに、修繕の際に派遣される職人の技術レベルにも差があり、一度直してもすぐに再発する、別の不具合が生じるといった事例も少なくありません。

こうしたトラブルを避けるためには、契約前に「実際に住んでいる人の口コミ」や「過去の対応実績」を調べておくことが大切です。SNSや住宅レビューサイト、OB施主の声なども有益な情報源になります。価格だけでなく、建てた後の対応力までが「住宅会社の信頼度」を示す指標です。いざという時にすぐ動いてくれる会社かどうかを見極めておきましょう。

会社倒産時のリスク

ローコスト住宅を提供する会社の中には、中小規模で経営基盤が脆弱な企業も含まれています。そのため、建築中や保証期間中に会社が倒産してしまうというリスクを十分に認識しておく必要があります。

万が一、工事途中で会社が倒産した場合、工事の継続や完成ができなくなる可能性があり、新たな施工会社を探して引き継いでもらう際に、追加費用が発生するケースもあります。

また、建物引き渡し後であっても、アフターサービスや保証の対象外となるため、不具合があっても対応してもらえないという事態が起こり得ます。こうしたトラブルは、特に創業年数の浅い会社や、急成長中の企業に多い傾向があります。

こうしたリスクを回避するためには、住宅完成保証制度に加入しているかを確認するのが有効です。この制度に加入していれば、倒産時でも別会社による工事の継続や費用の一部保証が受けられます。

価格の安さや営業トークに流されず、会社の経営安定性・保証制度の整備状況もチェックすることが、後悔しない選択につながります。

【関連記事】

名古屋の工務店は倒産しやすい?不安を解消する工務店選びのポイント

サポート体制の比較法

住宅購入後の満足度を大きく左右するのが、アフターサポート体制の充実度です。ローコスト住宅では、会社によってサポート体制に大きな差があるため、契約前にしっかりと比較することが重要です。

まず注目したいのが、相談窓口の有無や対応時間です。平日しか対応していない、電話がつながりにくいといった会社は、緊急時に不安が残ります。一方、土日対応・チャットやLINE相談OKなど柔軟な会社は信頼度が高い傾向にあります。

また、地域密着型かどうかも重要なポイントです。エリアに根付いた企業は、距離的にすぐ駆けつけられる安心感があります。OB施主との交流イベントや、アフター点検を丁寧に行っている会社は、サポートに力を入れている証拠です。

さらに、公式サイトやパンフレットだけでなく、実際の施主レビューやSNSでの評判をチェックすることで、言葉では見えない「対応のリアル」が分かります。対応の遅れや雑な修理がないかも確認しておきましょう。

家を建てた後も、長く頼れるパートナーとなる住宅会社を選ぶことが、ローコスト住宅でも満足度の高い暮らしを実現するカギです。

契約前に見積書を精査する

ローコスト住宅で失敗しないために最も重要なのが、契約前の見積書チェックです。提示された価格が安く見えても、その内訳を見てみると、曖昧な表記や未記載の費用が隠れていることが多々あります。

特に注意すべきは「一式」や「概算」という表記。これは詳細な金額や数量が不明確な状態を意味し、契約後に追加請求される可能性が高い項目です。例えば「電気工事一式」や「外構工事一式」といった記載は要チェックです。また、本体工事費以外の付帯工事費・諸費用(登記・火災保険・ローン手数料など)が別枠になっているか、もしくは含まれているかも明確にしておく必要があります。後から数十万円単位の差額が出ることも珍しくありません。

可能であれば、見積書は第三者(住宅診断士・FP・建築士など)にも目を通してもらうことで、客観的なアドバイスを得られます。「価格」ではなく「価格の中身」を見ることが、後悔しない住宅購入の第一歩。契約を急がされても、納得するまで細部を確認しましょう。

複数社の比較と現地見学

住宅会社選びでは、1社だけで即決するのは非常にリスクが高い行動です。特にローコスト住宅は、会社ごとに仕様・品質・価格・サポート体制が大きく異なるため、複数社を比較することが必須です。

まずは、同じ間取りや坪数で相見積もりを取得しましょう。これにより、坪単価の違いだけでなく、標準仕様に含まれる設備や保証内容の差も見えてきます。価格だけでなく「含まれる内容」に注目することが大切です。

さらに、モデルハウスや完成現場を実際に見学することも忘れずに。写真やパンフレットでは分からない、素材の質感・施工の丁寧さ・生活動線などを自分の目で確認することができます。

現地では、壁や床の仕上がり、建具の立て付け、収納の使いやすさなど、住んだ後の生活を具体的にイメージしながらチェックしてみましょう。また、スタッフの対応や説明のわかりやすさも、信頼できる会社かどうかの判断材料になります。

比較・見学・質問を繰り返すことで、自分たちに本当に合った住宅会社が見えてきます。焦らず、納得いくまで検討する姿勢が成功のカギです。

ホームインスペクションの活用

ローコスト住宅では、価格を優先するあまり施工品質にばらつきがあることがあります。そこで有効なのが、第三者による「ホームインスペクション(住宅診断)」の活用です。

ホームインスペクションとは、建築の専門家が建物の劣化や不具合を診断するサービスです。引き渡し前や中古住宅購入時だけでなく、新築住宅でも依頼することができます。費用はおおよそ5万~7万円程度で、価格に対して得られる安心感は非常に大きいです。

チェック項目は、基礎や柱のひび割れ、床の傾き、建具の建て付け、断熱材の施工状況など多岐にわたり、素人では気づきにくい問題点も明らかにしてくれます。

特にローコスト住宅では、「見た目はきれいだが、施工が雑だった」というケースもあるため、プロの目によるチェックは非常に有効です。住宅会社によってはインスペクションの立ち入りを嫌がる場合もあるため、事前に了承を得ておくことも大切です。

「安く建てる」だけでなく、「安心して暮らす」ための投資として、ホームインスペクションを積極的に活用しましょう。

自分たちの優先順位を明確に

住宅選びにおいて最も大切なのは、自分たちのライフスタイルに合った住まいを明確にイメージすることです。特にローコスト住宅では、すべての希望を満たすのは難しいため、「何を重視し、何を妥協するか」を整理しておく必要があります。

たとえば、「広いLDKを優先する」「収納は最低限でOK」「断熱性能にはこだわりたい」「お風呂はグレードを上げたい」など、家族の価値観や生活スタイルを反映させた優先順位を話し合うことが重要です。

すべてを叶えようとすると予算が大幅にオーバーしてしまうため、本当に必要なものにお金をかけ、優先度の低い部分は標準仕様にするといった判断が求められます。

また、長期的な視点も大切です。子どもが成長したときの部屋の使い方や、老後のバリアフリー性なども視野に入れておくと、将来後悔しない家づくりにつながります。

「どんな家に住みたいか」ではなく、「どんな暮らしがしたいか」を基準に考えることで、無理のない・満足度の高いマイホーム計画が実現できます。

信頼できる営業担当の見極め方

家づくりの成否は、どの会社を選ぶか以上に「誰と進めるか」に左右されることがあります。特にローコスト住宅では、営業担当者の知識や姿勢、対応力が非常に重要です。

信頼できる営業担当の特徴として、質問に対して明確で誠実に答える、デメリットやリスクもしっかり説明する、不明点を曖昧にせず調べて連絡してくれる、などが挙げられます。対応が早く、説明が論理的な人は安心感があります。

一方で、「契約を急かす」「良いことしか言わない」「見積書の説明があいまい」な担当者には注意が必要です。押し売り感のある営業スタイルには距離を置いた方が無難です。

また、担当者との相性も大切です。些細なことでも相談しやすい雰囲気や、親身に話を聞いてくれる姿勢があるかは、長期にわたる家づくりのパートナーとして不可欠な要素です。最終的に「この人なら任せられる」と思えるかどうかが、安心して家づくりを進めるための決め手になります。価格や仕様だけでなく、「人」を見極める視点を持ちましょう。

Q&A

Q1. ローコスト住宅って本当に1,000万円台で建てられますか?

本体価格が1,000万円台という表示は可能ですが、 オプション費用・諸経費・外構工事などは別途発生するのが一般的です。 最終的な総額は2,000万円〜3,000万円を超えることも多いため、総費用を把握したうえで判断することが重要です。

Q2. ローコスト住宅でも長持ちする家を建てられますか?

はい、可能です。ただし、建材や施工の質に注意が必要です。 信頼できる施工会社・適切なメンテナンス体制が整っているかをチェックし、 将来の補修コストも見据えた判断が求められます。

Q3. 性能(断熱・耐震)はどこで確認できますか?

住宅性能表示制度を活用すると、断熱性・耐震性などが数値で明記されます。 性能表示がない場合は、仕様書や設計士の説明をしっかり受けることが大切です。

Q4. 地盤改良費など、後から請求されることはありますか?

あります。地盤調査の結果によっては、地盤改良工事が必要となり、 数十万円〜100万円以上かかるケースも。 契約前に「別途費用になる可能性のある項目」を必ず確認しましょう。

Q5. ローコスト住宅でも間取りの自由度はありますか?

多くは「セミオーダー式」で、ある程度のカスタマイズが可能ですが、 フルオーダーに比べて制限があります。 自由度の高い間取りを希望する場合は、対応範囲と追加費用を事前に確認しましょう。

まとめ

ローコスト住宅は、限られた予算の中でマイホームを実現したい方にとって非常に魅力的な選択肢です。 しかしその“安さ”の裏には、仕様・性能・サービスの削減があることを理解しておく必要があります。

特に、価格表示のカラクリ・追加費用・品質・保証体制・アフターサポートなどを正しく把握していないと、 「安く建てたのに、結果的に高くついた」というケースに陥りがちです。

後悔しないためには、自分たちの暮らしに合った優先順位を明確にし、複数社を比較検討しながら、 必要に応じてホームインスペクションや第三者の助言も取り入れましょう。

価格だけでなく、暮らしの安心・快適さ・将来性まで見据えた選択が重要です。 ローコスト住宅でも、丁寧に検討すれば、満足度の高い住まいづくりは十分に可能です。

安さに飛びつくのではなく、「納得できる選択」をするために。 本記事が、あなたの家づくりに少しでも役立てば幸いです。